Wahrnehmung und Erkenntnis: Dimensionen der Medialität, Arten, Formen und epistemische Kraft der Wahrnehmung

Der Cluster Wahrnehmung und Erkenntnis widmet sich der kritischen Reflexion des Erkenntnisanspruches von Wahrnehmung aus Sicht verschiedener geistes- und kulturwissenschaftlicher Disziplinen.

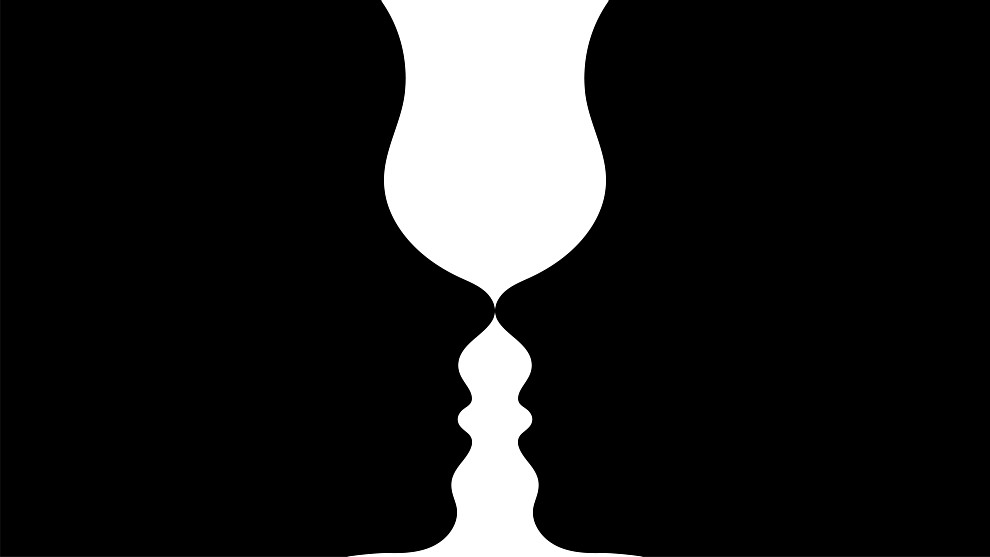

Dabei ist zum einen die Rationalität des Menschen bzw. seiner Sichtweisen als Voraussetzung von Erkenntnis von Interesse, und damit Fragen nach der (prä-)rationalen Verfasstheit von Wahrnehmung, die insbesondere im Zusammenhang mit Versuchen der Naturalisierung des Begriffs sinnlicher Erkenntnis virulent werden. Weiters gerät das Verhältnis konkreter Erkenntnisse zu Welt/Weltsichten als Ganzheit(en) in den Blick, also der Zusammenhang bzw. Übergang von der Erkenntnis einzelner Dinge zum Verstehen des jeweiligen Gegenstands im Kontext eines größeren Ganzen bzw. eines umfassenden Systems. Hier drängt sich die Frage auf, inwiefern schon in einzelnen Wahrnehmungen ein Verweisungszusammenhang angelegt ist, der einen solchen Bezug von Wahrnehmungserlebnissen auf Welt/Weltsichten als Ganzheit(en) erklären kann und wie dieser Verweisungszusammenhang in unterschiedlichen medialen, philosophischen oder technikgeleiteten Weisen der Wahrnehmung identifiziert werden kann. Gerade in diesem Zusammenhang ist es schließlich von besonderem Interesse, Erkenntnis nicht nur als Wissen-dass, sondern auch als Erkennen- oder Verstehen-warum zu untersuchen. Im Hinblick auf deren Verhältnis zur Wahrnehmung wirft ein solches Verständnis von Erkenntnis die Frage auf, ob Wahrnehmung schon eo ipso ein Verstehen-warum begründen kann, oder ob diese Leistung erst im Zuge übergreifender Erkenntnisprozesse durch eine Bezugnahme auf Wahrnehmung statthat.

Geisteswissenschaftliche Forschung zur Intermedialität ebnet somit den Pfad für eine vertiefte Auseinandersetzung mit „media literacy“, die Personen (von entsprechendem Lernstoff in der Schule bis hin zum Umgang mit Informationsvermittlung in multiplen Kontexten) in die Lage versetzen soll, selbstständig Bild-, Text-, Ton- und Filmmaterial im Hinblick auf Wirkmechanismen und deren manipulative Kraft untersuchen zu können.

Schließlich stehen die Geisteswissenschaften mit der Digitalisierung einer technologischen Entwicklung gegenüber, die ihre epistemologischen Grundannahmen in Frage zu stellen scheint: Hermeneutische Methodik beruht auf einer Analogie zwischen Produzenten kultureller Produkte und ihren forschenden Rezipienten. Was ein Mensch produziert, kann auch von einem Menschen wahrgenommen werden. Die „Verdatung“ der Wahrnehmung führt Algorithmen und Datenrepräsentationen als Intermediäre in den Erkenntnisprozess ein. Es entstehen inzwischen Maschinen, die Text produzieren, denen Menschen Sinn zuschreiben. Diese letzteren Entwicklungen führen sogar zu Aussagen, dass Textproduktion als Kernkompetenz geisteswissenschaftlicher Arbeit automatisierbar sei. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen, die ihre Chancen und Risiken ernst nimmt, wird von den digitalen Geisteswissenschaften schon länger betrieben. Auf ihren Ergebnissen aufbauend wird der Cluster danach fragen, welche Formen der Wahrnehmung durch den Einsatz digitaler Werkzeuge und der Repräsentation von geisteswissenschaftlichem Wissen in Daten entstehen und wie sie epistemologisch einzuordnen sind.

Die Ansätze in Cluster 1 eint die Frage nach der Rechtfertigungskraft von Wahrnehmung für bestimmte Formen von Erkenntnis, die Reflexion der in Bezug auf die Wahrnehmung zentralen Begriffe der Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit und das Interesse an verschiedenen Formen der Vermitteltheit menschlicher Wahrnehmung (etwa durch künstlerische, aber auch andere Formen der Medialität).

Exemplarische Forschungsthemen im Überblick:

- Intermedialität und Transmedialität als Zugänge zur ästhetischen und politisierten Wahrnehmung und Interpretation von Analog-/Digitaldifferenz sowie von Medienkonvergenz (Nassim Balestrini)

- Verhältnis von Wahrnehmung und mathematischen Modellen in physikalischen Theorien (Philipp Berghofer)

- Wissen über Wahrnehmung. Das Ästhetische als Ort sinnlicher Erkenntnis (Hildegard Kernmayer)

- Das Verhältnis zwischen vermittelter/diskursiver Erkenntnis und unmittelbarer/intuitiver Erkenntnis und die Rolle des denkenden Subjekts bei der Bestimmung der Beziehungen und gegenseitigen Begrenzungen zwischen Erkenntnis und Wahrnehmung (Claudia Luchetti)

- Wahrnehmung und Rechtfertigung, Arten der Wahrnehmung, Gegenstände der Wahrnehmung, Wahrnehmung von Abstrakta (Michael Wallner)

- Ästhetischer Kognitivismus: Ermöglicht Kunst Erkenntnis? (Antonia Heigl)

- Wahrnehmung und Künstliche Intelligenz in den Geisteswissenschaften: Die Rolle von Verdatung und Algorithmen im geisteswissenschaftlichen Erkenntnisprozess (Georg Vogeler)